Sous-total : 8,50€

Agriculture et alimentation

« La transition, c’est l’horizon »

Après avoir parcouru l’Europe à cheval, Gaspard Koenig s’est installé en Normandie pour cultiver son jardin. Pour Village, le philosophe et romancier livre son point de vue sur l’écologie politique, la nature, la liberté, la transition agro-écologique et la démocratie de proximité qu’il appelle de ses vœux. Entretien.

Propos recueillis par Axel Puig

Depuis plusieurs années, vous vivez au cœur du bocage normand ? À quoi ressemblent votre campagne et votre quotidien ?

Juste après mon voyage en Europe à cheval, j’ai eu envie d’équilibrer ma vie (NDLR : voyage en autonomie, de Bordeaux à Rome sur les traces de Montaigne), j’ai voulu me rapprocher de ma jument qui était en Normandie. Je me suis donc installé dans le bocage normand, entre le pays d’Ouilly et la Suisse normande. Le relief est vallonné, granitique. Autour de chez moi, à cause du dénivelé, le territoire n’a pas été remembré. Il n’y a pas de grandes exploitations céréalières mais plutôt des fermes en polyculture élevage, avec des haies partout et des chemins creux qui restent frais l’été sur lesquels on peut se promener à pied ou à cheval. Je travaille ma terre de manière amateur, j’ai bien conscience que c’est pour moi un luxe et non une nécessité comme pour certains. Un de mes voisins, agriculteur bio, met ses veaux dans mon verger. J’ai donc un verger pâturé, ce qui est le top du top de l’écologie moderne. Je fais mon jus de pomme, ce qui n’est pas vraiment compliqué, cela demande juste un peu de temps et d’énergie. Au jardin, je suis aussi paresseux que possible. Quant à mon potager, il est demi-sauvage, comme dirait Henry David Thoreau (NDLR : l’auteur américain de Walden). Je ne l’ai pas clôturé, il n’est pas très productif mais beaucoup de choses se ressèment d’années en années.

Le travail du jardin est très addictif. Quand on est plongé dedans, tout le reste est un petit peu dérisoire. J’essaye d’être aussi le plus possible en autonomie. J’ai mon eau, mes batteries, mes panneaux solaires, des copeaux de bois que me fournit mon voisin. Après le black-out en Espagne et au Portugal, je me suis fait cette réflexion : comme il est probable qu’on aille vers des formes d’effondrement, ni brutale, ni totale, avoir constitué un endroit où l’on sait que l’on peut survivre offre une grande liberté. Dans cette idée, le voisinage est très important. On ne vit jamais tout seul. À côté de chez moi, il y a un paysan boulanger, des producteurs au village, des gens qui savent bricoler une charpente. Nous sommes assez éloignés des grands centres urbains – Caen est à presque une heure de route – donc il y a très peu de travailleurs pendulaires, ce qui favorise l’émergence des petites communautés.

Il est très important de créer des communs. Dans mon village il y a une fête où tous les habitant se retrouvent de manière spontanée, le temps d’une journée, sans programme particulier. Des corvées sont organisées par la commune pour boucher des trous ou désherber. On ne peut pas constamment attendre que tout vienne de l’administration.

« Il faut arriver à réconcilier le sentiment de liberté, la nature et l’ordre spontané. »

Dans tous vos livres, vous abordez la question de la crise écologique et vous créez des personnages qui tentent de trouver des solutions. Dans Humus, Arthur explore le retour à la terre puis la voie de l’insurrection, tandis que Kevin privilégie la piste du capitalisme. Pensez-vous qu’il est encore temps d’agir et que capitalisme et écologie sont aujourd’hui compatibles ?

Tout d’abord, comme le disait Élisée Reclus, je pense qu’il faut développer et cultiver le sentiment de nature qui est en nous. Agir pour la biodiversité n’est pas une obligation, c’est quelque-chose de joyeux. Quand on parle d’environnement, on évoque tout de suite des mesures extrêmement liberticides et pénibles ; on s’auto-flagelle au nom d’un idéal ou d’une vertu. À l’inverse, il faudrait réorienter les passions joyeuses en faisant du bien, par exemple en augmentant le nombre d’espèces vivantes sur les terres dont on a la charge. Chez moi, je vois plus d’insectes, de papillons, d’oiseaux. Comme j’ai refait une mare, têtards et salamandres sont revenus. Cela crée de la joie et tout se met en place. À partir de là, on n’a plus envie de prendre l’avion, non pas parce qu’on se l’interdit mais parce qu’on trouve sa joie ailleurs que dans des voyages absurdes en Thaïlande. Explorer son terrain, l’observer changer en permanence assouvit la curiosité et le désir de voyage.

Quand on s’inclut dans son environnement à la fois naturel et social, on adopte en toute logique des comportements vertueux. Aujourd’hui, ce serait aberrant pour moi de mettre de la matière organique dans la poubelle, non pas pour éviter que les déchets soient incinérés, mais parce qu’en faisant mon tas, je le vois évoluer, former un cycle, je peux observer mon sachet de thé se décomposer.

En réalité, s’inscrire dans un ordre spontané est une forme de liberté très intéressante. Je pense que c’est une meilleure définition de la liberté que la définition moderne qui est trop individuelle. Il faut arriver à réconcilier le sentiment de liberté, la nature et l’ordre spontané.

« Beaucoup d’écologistes pensent que la condition sine qua non à toute transformation écologique est la chute du capitalisme. J’estime à l’inverse qu’on peut faire des choses puissantes au sein d’une économie de marché. »

Revenons-en à Arthur et Kevin, les deux protagonistes d’Humus…

Si j’écris des romans, c’est pour pouvoir pousser des idées que moi-même je ne mettrais pas en action. Je suis évidemment beaucoup moins extrême qu’Arthur, mais j’ai quand même de l’amitié pour les gens qui font de la désobéissance civique.

En attendant le grand soir des petites communautés autonomes et anarchiques qui restent l’horizon de la philosophie politique, je pense que le capitalisme peut servir de transition, à condition d’établir des règles simples, claires et radicales auxquelles le marché se conforme. Si demain l’amélioration de la qualité des sols devient une obligation, le marché s’adaptera, l’agro-industrie, les investisseurs se positionneront sur des solutions. Je pense que l’on peut utiliser la puissance du capitalisme – qui est neutre moralement – à des fins vertueuses, mais à condition d’avoir une vraie volonté politique. Beaucoup d’écologistes pensent que la condition sine qua non à toute transformation écologique est la chute du capitalisme. Pour moi, c’est une facilité intellectuelle de penser cela. Du coup, on se dit : « à quoi bon agir ? Autant attendre la chute finale », ce qui peut durer des siècles.

J’estime à l’inverse qu’on peut faire des choses puissantes au sein d’une économie de marché. Mais il faut que la norme politique soit posée par les citoyens assemblés, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui puisque l’opinion publique n’est pas prête à cela.

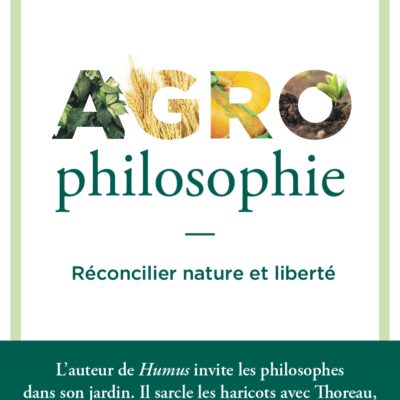

Dans Agrophilosophie, vous évoquez John Locke et sa conception de la propriété privée. John Locke qui considère que « personne ne doit accumuler de biens au-delà de ce qu’il peut utiliser ». Est-ce que cela pourrait constituer une règle claire pour guider le capitalisme ?

Le droit de propriété ne peut être considéré comme absolu. Il a servi à émanciper les paysans des grands féodaux, mais il faut aujourd’hui savoir le nuancer. Je plaide pour que le droit de propriété s’accompagne de devoirs, ce qui est le cas dans la constitution allemande par exemple, et en l’occurrence, un devoir d’améliorer la biodiversité sur le terrain qu’on possède, de le rendre plus riche et plus vivant que ce qu’il était quand on l’a reçu. Évidemment, on n’a pas le droit de détruire la vie, d’effacer des millions d’années de l’évolution naturelle en détruisant des sols.

En votant des textes législatifs comme la loi Duplomb qui autorise l’usage de produits chimiques dangereux, les élus de la République ne donnent-ils pas l’autorisation de détruire ?

Les agriculteurs sont aujourd’hui dans un système dont il est très difficile de sortir. L’agriculture a toujours été un objet politique. Les transformations agricoles ont toujours été des choix politiques et sociaux, que ce soit au XVIIIe siècle avec les Physiocrates ou dans l’après-guerre avec Edgar Pisani.

Aujourd’hui, on ne peut leur imposer une transformation s’il n’y a pas un projet global. On ne peut leur dire « on garde les traités de libre-échange, les subventions de la PAC, le système agroalimentaire, le système de prix et puis par ailleurs, on vous interdit d’utiliser tel ou tel produit ». Ce qu’il faut, c’est proposer une vraie transition agro-écologique.

« Lorsque la transition agro-écologique sera économiquement viable et politiquement assumé, les agriculteurs iront dans cette direction, comme ils étaient allés dans la direction inverse dans les années 1960. »

Mais cette transition agro-écologique, elle est sur la table. Cela fait des années que des agriculteurs la pratiquent, la mettent en œuvre et malgré cela elle reste marginale…

C’est tout à fait juste. Des agronomes de l’Inrae comme Christian Huyghe montrent qu’une transition agro-écologique totale est possible, sans chute de rendement substantielle. Les agriculteurs sont les premiers à constater les problèmes du sol, la baisse des rendements depuis les années 1990. Je pense que cette transition est l’horizon. Elle va advenir, mais pour franchir le pas, il faut un discours clair, réorienter la PAC vers le service environnemental comme l’ont fait les Anglais quand ils sont sortis de l’Europe, repenser l’aménagement du territoire et donner des moyens économiques pour que les agriculteurs aillent dans ce sens. Malheureusement, aujourd’hui, les politiques mettent la poussière sous le tapis. Le fait d’avoir supprimé le terme d’agro-écologie de la dernière Loi d’orientation agricole est particulièrement lâche. Lorsque la transition agro-écologique sera économiquement viable et politiquement assumé, les agriculteurs iront dans cette direction, comme ils étaient allés dans la direction inverse dans les années 1960.

Pour moi, nous sommes vraiment à deux doigts de la bascule. Hélas, je pense que le déclic viendra de la question sanitaire. Le déclin des pollinisateurs reste assez lointain alors que quand on dit aux gens que leur eau, leur pain est contaminé, on touche à quelque chose de vital. Les crises sanitaires, l’augmentation des cancers, des maladies neurodégénératives, auto-immunes qui sont liées aux pesticides ou à la pauvreté bactériologiques vont déclencher cette transition agro-écologique.

À la fin de votre dernier livre, lorsque vous édictez les grands principes de l’agrophilosophie, vous prônez notamment le municipalisme libertaire et dénoncez « l’État providence écologique qui élimine la responsabilité individuelle ». Dans le même temps, vous défendez l’idée d’une décentralisation radicale qui inciterait les citoyens à prendre soin de leurs écosystèmes. Mais comment s’opère cette bascule ?

Il y a vraiment deux mouvements qui s’opposent : d’un côté une écologie politique qui défend la centralisation, la planification écologique, l’État providence, et de l’autre, une écologie politique historique qui est très autonomistes et favorable aux petites communautés. Tous les grands penseurs de l’écologie sont décentralisateurs. Par exemple, le concept de biorégion relève de cette option philosophique. Le territoire est découpé, non pas selon des critères administratifs, mais en fonction de caractéristiques agronomiques, biologiques, paysagères. L’idée est de donner la responsabilité politique à ces biorégions. Automatiquement, les habitants deviendront écolos parce qu’ils ont la responsabilité du territoire sur lequel ils vivent, parce qu’ils auront intérêt à en prendre soin. Je pense que l’idée des communs, l’idée du consensus, l’idée anarchiste est très puissante. En tant qu’êtres humains, nous sommes câblés pour constituer cette démocratie de proximité qui repose davantage sur le consensus que sur la règle majoritaire. Tout cela aboutira naturellement à des solutions écologiques.

Dans Humus, roman balzacien, prix Interallié 2023, Gaspard Koenig racontait les trajectoires opposées de Kevin et Arthur, tous les deux étudiants bifurqueurs à Agro Paris Tech. Dans Agrophilosophie, son dernier essai paru en 2025, tout en racontant sa vie de néorural en Normandie, il convoque philosophes et penseurs – Kant, Saint-Augustin, Locke, Sand, Proudhon ou Reclus – pour esquisser les contours d’un manifeste de l’agrophilosophie où la nature est le point de départ de la pensée. Stimulante, la lecture de cet essai, non dénué d’humour, invite à l’action, à épouser une écologie joyeuse loin des discours culpabilisateurs. « Prenez la terre à pleines mains, sentez-la à plein nez. Vous y gagnerez à la fois la conscience du cycle et le goût de la liberté » ! écrit Gaspard Koenig.

Agrophilosophie, Gaspard Koenig, Éditions de l’Observatoire, 2025, 336 p. 23 €.

N°165 - Automne 2025

N°165 - Automne 2025